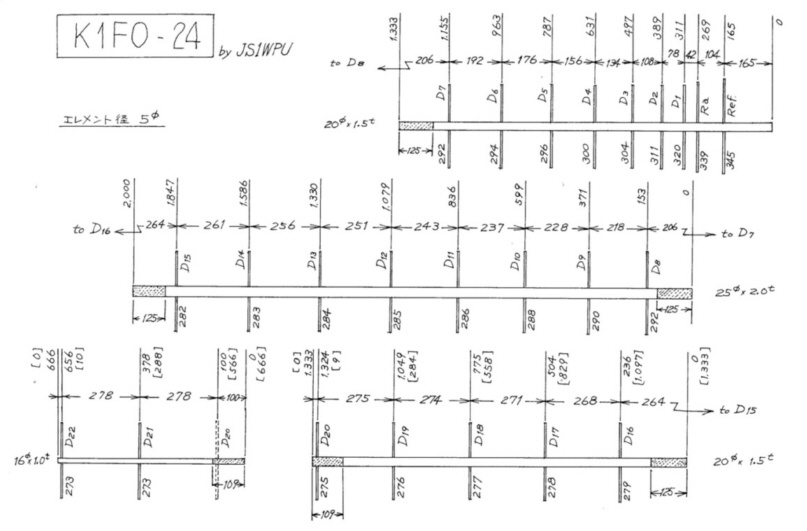

「それなりの補正」ですが、シビアに考えると実は結構難しい問題になります。エレメントが貫通するパイプの径による補正とブッシュの形状と誘電率による補正、エレメントの端末の処理による補正。厳密に考えると大変になるので、オリジナルのK1FO−22のデータを見てみましょう。反射器の長さは径が4.76mm(3/16-inch)の時に自由空間では340mmとなっておりますが、実際の製作では、22.2mm(7/8-inch)のブームにインシュレーター(ブッシュ)をかまして、346mm(プラス6mm)に補正してあります。第10導波器では径が25.4mm(1-inch)のブームで、281mmを288mmにプラス7mmの補正をしております。補助ブームなしで、たわみを気にしないで設置できるのはこの大きさ位だと思います。当局は、16mm外径、1mm厚のアルミ・パイプを先端に追加して24エレまで製作しましたが、この辺が限度でしょう。

K1FO-24 4列2段

K1FO-24 4列2段

実際の製作と注意点

実際の製作と注意点

詳しくはCQ誌1991年4月号をご参照下さい(このページの巻頭からもジャンプ出来ます)。その後、ローカル局が何本か製作したものを見たり、「ハム・フェアー」で他人様の作ったK1FOも見ました。「どうしても1本だけSWRが下がらない」とか「周波数がズレている」「TマッチのTロッドの長さを教えて欲しい」等々いろいろ質問を受けました。その中から代表的な事例を挙げて、説明いたします。

・SWRが下がらない理由1

案外 多かったのがブームの穴あけの時に出来た「バリ」の取り忘れです。長いものですと1cm位あるバリがあり、そのバリがエレメントと接触してSWRが下がらない事がありました。エレメントを取り付ける前に、ブーム・パイプを明るい方にかざして、中を覗いて見て下さい。バリが出ていたら、面倒でも丁寧にバリ取りをしましょう。最近では、DIY店に行くとバリの出ないドリルも売ってます。

・SWRが下がらない理由2

給電部の防水処理剤として、高周波特性の良くないものを使用している場合です。ローカル局は「バス・コーク」なるもので給電部をしっかり充填してありましたが、SWRはどうあがいても下がりません。バス・コークをむしり取ると、SWRは嘘のようにスッと下がります。その後、エポキシ接着剤で固めて事なきを得ました。

・SWRが下がらない理由3

Uバランや同軸ケーブルのリードが長過ぎる場合です。確かに同軸になっている部分は1/2λなのですが、そこから先のリードが2cm以上あるような配線の仕方があります。電気長が狂いますのでなるべく短く配線して下さい。

・SWRが下がらない理由4

Tマッチの不整合です。よく「Tロッドの長さは何cmなんですか?」と質問を受けました。「〇.□cmです」と言いたいところですが、同じ材料を使っていればそういう風に答えるべきかも知れませんが、敢えて「自分で調整して下さい」としか言ってきませんでした。

よく、Tマッチは一種のトランスの様な物だとか説明されております。確かにそうなのですが、単なるトランスではありません。「マッチング」トランスなのです。アンテナのシュミレーションをすると、給電部インピーダンス「25.6−j

3.5 Ω」などと表示されている筈です。この「j」(ジェイ)成分(+jで誘導性・インダクティヴ、−jで容量性・キャパシティヴ。簡単に言うとコイルかコンデンサーかと言う事)をもマッチングさせるのです。相手(アンテナ・ラジエーター)がインダクティヴであれば、Tロッドとエレメントの間で形成されるキャパシティーをTロッドの長さを変える、即ち両端から少しずつTロッドを切りつめる作業でマッチングをとります。またキャパシティヴであればエレメントとTロッドをつないでいるショートバーの位置をずらして調整します。ただし、ショートバーとTロッド、エレメントとの接触不良があると、後から半田付けすると、一気にSWRが悪化します。導電グリスなどで前処理をしておいて下さい。

Tマッチの調整の仕方は、まずショートバーをスライドさせて目的周波数でSWRの下がる所に仮固定します。続いてTロッドを両端から5mmずつくらい切りつめて、SWR最小点に追い込みます。これを3回も繰り返せば十分だと思います。(私は1回しかやりませんが。)そして、最後に半田付けです。半田の量は必要十分にして最小限にして下さい。ボッテリ盛りますと、SWRが悪化します。また、寒い時期の屋外での半田付けはワッテージの高いコテを使っても、半田付け不良になり易いので、十分注意ながら作業されて下さい。半田付けのあとは、必ず防水処理(エポキシ系接着剤でのコーティング)をしておいて下さい。

あとがき

あとがき

個人的には、ご自分で材料を集めて加工される事を希望しますが、なかなかそうも行かないのが現実です。実際の製作となると二の足を踏まれる方も多々いらっしゃると思います。アルミの切りクズが部屋に散乱するのもイヤですし、材料の手配も結構面倒です。そんな方々は、ネット上でキットを頒布している方が多々おりますので、それらをご利用されるのも良いと思います。しかしながら、やはり一度はご自身の手で寸法どりをして、自作の醍醐味を味わってみてください。また、シュミレーション・ソフトを駆使してご自分だけのアンテナを設計されるのも宜しいかと思います。アンテナ温度や Gain/Temperature の事も関与してくるので実際の設計はもう少し複雑になりますが、やりがいはあります。