|

430MHz K1FO-22

の製作

|

by JS1WPU 清川竹男

今まで何本となく430MHzのアンテナを作ってきましたが、ゲイン、ビーム・パターン、再現性や耐久性、機械的強度、いずれの点でも満足のいくものとなりました。本稿では特に具体的な製作面に重点をおいて説明を進めます。

使用材料

アマチュアとしては特殊な材料、高価な加工機械の使用をできるだけ避けたいところです。今回はこの点に特に留意しました。

・ 25φ×4000mm×2mm厚 アルミ・パイプ1本

・ 20φ×4000mm×1.5mm厚 アルミ・パイプ2本

・ 30φ×400()mm×2mm厚 アルミ・パイプ1本

・ 5φ×2000mm ジュラルミン棒7本

いずれも天野アルミニュウム㈱〒110束京都台東区上野3-7-5 Tel 03-3832-3331で求めました。値段の差こそあれ定尺物ですからどこでも入手できると思います。ほかに、

・ 5φ×2000mm しんちゅう棒1本

・ 2φ×2000mm しんちゅう線1本

・ O.3mm厚しんちゅう板 少々

少し値が張りますが、DIY店だと1m物が手に入ります。また、しんちゅうのほかに銅も使えます。

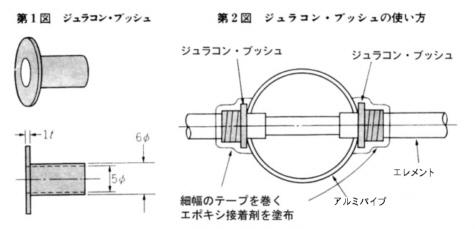

・ 5φ内径(外径6φ) ジュラコン・ブッシュ 88個

ネジ屋さんに行くと第1図のようなブッシュが売られています。肉厚がなく高周波的にも不安がありますが、あとでエポキシ接着剤でコーティングするので問題はないようです(第2図)。

・ エポキシ系接着剤

前述のとおりエレメントの固定と防水に使います。2液混合で透明になるものを使いましたが、30分硬化型が使いやすいようです。

・ 幅細の粘着テープ 1巻

エレメントの脱落防止用です。またブームのつなぎの隙問充墳用にも使います。できれば10mm以内の幅でアクリルかアセテート系のものが欲しいところですが、やむをえない場合は12mmセロテープでもなんとかなります(ただし防水は入念にしてください。セロファンは水に弱いので)。(注1)

・ 4φ×30mmボルト、ナット、スプリング・ワッシャ 4組

これはブームをつないで固定します。ステンレス製をお勧めします。手持ちの物があれば5φでも6φでもかまいません。

・ 同軸ケーブル(50Ω系) 6m

・ NP接栓 2個

・ 2分配器 1個

分配器は自作するほうが安いのですが、アラキのYSPD072を{吏いました。同軸ケーブルは5D-SFAクラス以上の物の使用をお勧めします。

・ クロス・マウント 3個

2個はスタック・ブームとブームの取り付け用です。あと1個は自分のマスト・パイプの太さに合わせて選びます。合成樹脂製の物のほうが電波の干渉がなくて良さそうです。

以上が2列パラレルの必要量ですので何本も作られる方は適宜材料を追加してください。

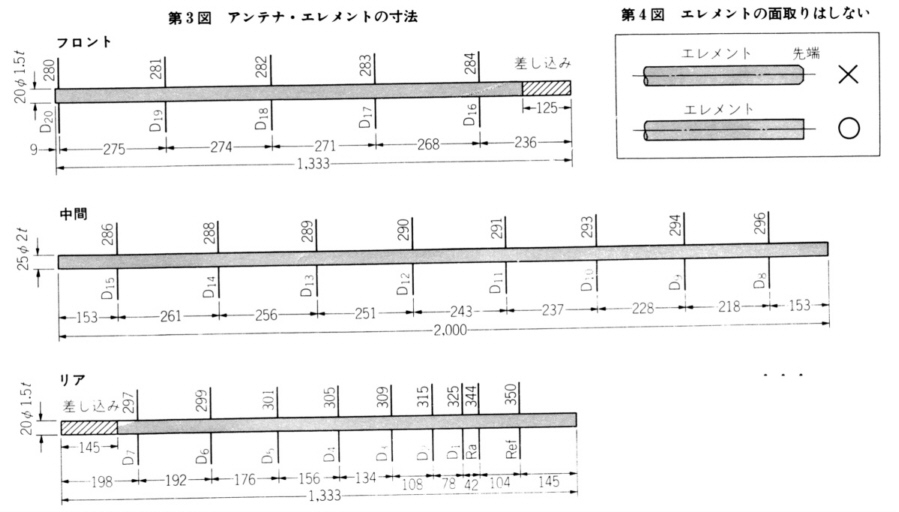

加工・組み立て

エレメントは第3図の寸法どおりていねいに仕上げてください。金鋸で切る場合は切断面を平にして長さを合わせてください。このアンテナは±1mmの誤差は無視できる設計ではありますが、ここはひとつがんばってドンピシャに決めたいところです。.また、パイプ・カッターですとカット面の中心にヘソが残りますので、これはヤスリで落としてください。

第3図のエレメント寸法は先端効果を考慮した寸法ですので、エレメントの先端は面取りをしたりテーパーをつけないでください(第4図)。(注1)

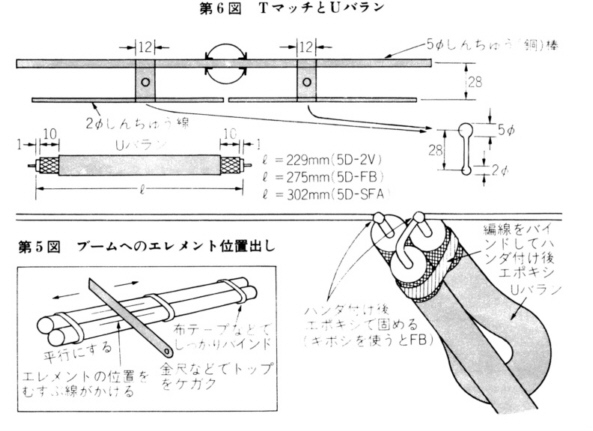

ブームは25φの定尺(40O0mm)を半分に切って2000mm2本とします。スタック・ブーム30φ定尺も半分にしますが、これは1本余ってしまいます。.20φ定尺は3分の1で1333mmで4本です(これも2本余ります)。さて、ブームヘの穴あけですが、丸パイブに直線を引かなければなりません。墨壷でもあればFBなのですが、近所のOMも持っていないとなると、困ってしまいます。そこで考えたのが第5図の方法です。平らなところに同径のパイプを平行に密着させて何箇所かを布テープでしっかりバインドして直線の出ている金属片(筆者は曲尺)でこすりながらケガクというやりかたです。

OM諸氏からお叱りを受けそうなほど乱暴なやり方ですがそれほどの狂いはあリませんでした。「ポール盤」をお持ちの方は片両をケガクとあとは端から寸法どうりにポンチを打って6φのドリルで穴開けしたのち、布テープをはがしてください。ハンド・ドリルで作られる方は、2本バインドしたパイプの両側をケガイて両面の寸法のズレのないように穴開けして下さい。

. エレメントの切り出しとブームの穴開けが終わればあとは組み立てるだけです。エレメントは組み上げる前に布でよく磨いていておいた方がFBです。さらに耐食性をあげるためにコーティング(テナコートなど)をお勧めします(ラジエーターはのちにハンダ付けするのでコーティングは調整後にします。エレメントのセンター出しはていねいにやりましょう(第5図)。

なお、パイプのジョイント部に隙間ができますので、ピッタリ入るように粘着テープを巻き付けてください。ここにガタができますとブームのたわみの原因となります。エレメントを取り付ける前にやっておいてください。

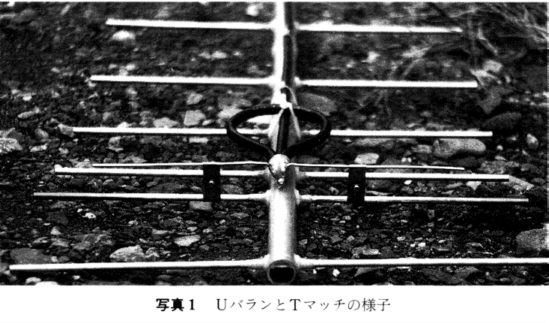

給電部の組み立て・調整

いよいよ給電部ですが、オーソドックスなTマッチとUバランを採用しました。第6図、写真1のとおり作ってください。調整はショートバーの)位置をスライドさせて目的の周波数に合わせます。雨が降ると約1MHz近く低くシフトしますので考慮してください。また、調整は実際にタワーに上げてからのほうがFBです。

スタック幅は2.6λ(約1、800mm)をとりました。

使用感

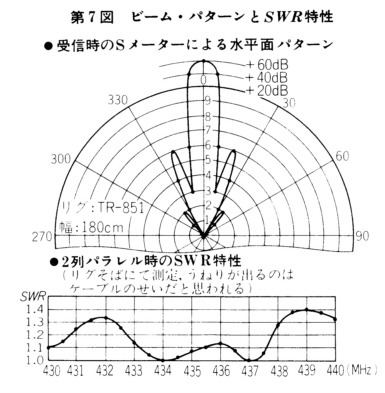

特性を第7図に示します。

今までブーム長が6mのループ八木、スケルトン・スロット、メーカー製19エレ八木を使ってきましたが、実用ではK1FOに軍配があがるようです。冬場のコンディッションの落ちたときですら、そこそこにDXを楽しませてくれます。私の住んでいる世田谷区と杉並区の区境からでも、モービルでは東北道の郡山まで、関越道の高崎を降りて小諸まではFMモードで追いかけられます。

また、ローカル3局が試作したところFBに動作しているとのレポートをいただきました。再現性は良いようです。

(CQ Ham Radio April 1991)(注1):当時は、エレメントの固定に両側から細幅のテープを巻いて、その上からエポキシ接着剤で固めてましたが、現在ではステンレス製の「CS型止め輪」(プッシュ・ナットの軽荷重用)を使用した方が、作業性も良く、確実です。「CS型止め輪」はエレメントにワンウエイでしか通りません。エレメントの端から、ジュラコン・ブッシュの面(つら)までを正確にケガき、「CS型止め輪」をケガいた線に合わせておきます。

エレメントの固定方式を、テープ止めから「CS止め輪」に変えると、当然エレメント長の補正値が変わります。第3図の長さ-5mm位だと推察されます。

戻る