|

|

430MHz用プリアンプの製作 |

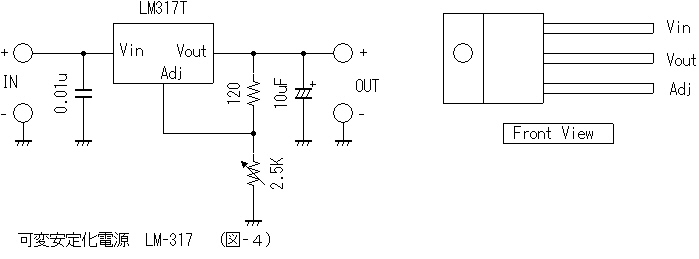

by JS1WPU 清川竹男 メーカー製のプリアンプでは飽き足らずに、プリアンプを自作された方は結構沢山いるのではないでしょうか。もっと耳を良くしたい、もっとゲインが欲しい、もっと低NFにならないのか、などの理由から半田ゴテを握った覚えのある方はかなりいる筈です。しかしながら、いざ、作ってみたものの、スペクトラムアナライザーがある訳でもなく、NFメーターがある訳でもなし、実際にアンテナに接続してみて初めて結果が分かるといったケースが殆んどでしょう。そして、物凄く主観的な基準で「前より少し耳が良くなったような気がする」と思い込み、実際には只のSメーターアンプか、混変調発生器としか言えないようなプリアンプだったりすることも、あながち、ないとは言えないのです。 ● ことの顛末 ある日、突然、又プリアンプを作ってみようという気になって、資料集めから始まり、種類の違うプリアンプを6台作ってみました。GaAs(ガルヒソ)FETやHEMT(ヘムト)をとっかえひっかえやってもをやはり、どれも納得出来る物に仕上がりません。しかし、その中で、DL9KRタイプの2段プリを1段に改造した物に目を付けました。入力共振回路が共振棒タイプの物で、入力側のコネクターとはC結合(静電結合)を行っています。(図−1) EME用のプリアンプを見るとだいたいはこの方式をとっています。しかし、いくら性能が良くても同調用と合わせて入力回路に高価なHi−Qトリマー(ガラスサファイヤトリマーなど)を2個も使うのは無銭家としては考えてしまいます。かと言って、入力コネクターのピンの先に円盤を付けて円盤と共振棒の間隔を調整するのは、工作するのが大変そうです。結合方式は筆者の知る限りC結合の他には、タップ結合とM結合とがあります。タップ結合の方が調整が楽そうなので、まずはタップ結合を試してみました。タップの位置を変えるとゲインも変わりますし、結構良さそうです。しかし、バンド外に幾つか発振が見られますし、やや低い周波数(300MHz付近)での山(ゲインの増大)が気になります。いろいろ悩んだ挙げ句、M結合にチャレンジしました。スペアナで見ると発振もないようですし、山(ゲイン特性)もきれいなカーブを描いています。しかし、ゲインが出ていません。2段増幅にするのは躊躇してしまいます。もはや、これまでか、と観念しようかと思いましたが、かつてメーカー製の380MHz帯のフィルターをバラした時のことを思い出しました。まさにM結合そのまま、Mの字型に銀メッキ線を曲げてあったのです。 よし、とばかりに早速チャレンジ。結果は大成功。山は急峻に立ち上がり、ゲインが上がったことを示します。発振も皆無ですし、他の周波数での増幅もありません。実際にアンテナにつないでみても、ゲインが高い(と言っても25〜30dB)割に空Sがたいして振りません(IC−375でFMモードでS2からS3)。仰角ローテーターでグランドに向けると(マイナス10度)ちゃんとSメーターがノイズを拾って振れるではありませんか。また、お空に(コールドスカイ)向けてやると(プラス30度)Sメーターの針が下がります。(ちなみに、筆者のシステムはマッチングの悪い(SWR1.3)K1FO−24の4列2段に20D相当の同軸ケーブルを50m引っぱっています。)筆者は他人のプリアンプを作る程暇ではありませんが、ローカル局に頼まれ諸般の事情もあり、今回は特別にと言うことで数台組んでみました。若干の差こそあれ、殆ど同じように仕上がります。たまたま、この1台だけうまくいったのではなく、再現性もFBのようです。 ところが、「再現性に問題あり」の事態発生なのです。GaAsをHEMTに付け替えると、どうしても発振してしまいます。入力回路はこれ以上いじくりたくないので、何とか出力側で落ち着かせようといろいろ「あーでもない、こーでもない」とやりました。そのうちに元の回路(図−2)でも発振するように成ってしまい、またドツボにはまりかけていました。そんな時『EME HANDBOOK』(1994CQ出版)のなかでJH1XUJ児玉OMが「インピーダンス・マッチド・アドバンスドLNA」と称して、出力側の同調コイルに直接DC電流を流していたのを見つけました。早速それを真似してみたところ、見事に一発で発振は止まりました。 ● 回路設計 .jpg) Z0=(1/√ε)・138 log10(1.178D/d) (式−1) d:共振棒の外径 D:角形同軸管の内径 電源部は可変三端子レギュレーターを使いました。普通の5Vの三端子レギュレーターにダイオードを何本かシリーズに接続し、ダイオードの順方向の電圧降下を利用して2Vなり3Vを作り出すやり方は、ドレイン電流を調節すると、同時にドレイン電圧も変化してしまうので、筆者はあまり好みではありません。この三端子レギュレーターLM317はドレイン電流を変化させても電圧が一定なので、筆者は愛用しております(図−4)。また、GaAsからHEMTに石を変えた時も電圧の変更が半固定ボリュームを回せば一発で出来ますのでFBです。 ケースは0.5mm厚の真鍮の板を曲げて作りました。図−5のように加工して下さい。曲げしろを5mmにしてありますが、これ以上狭いと、あとで蓋をとめるネジを通すタップ加工が難しくなります。逆にこれ以上広いと回路の配線時に半田ゴテが入りづらくなります。また、板厚も0.3mmですとペラペラで2.6mmのタップが切れません。1mm厚ですと半田付けがしにくくなります。真鍮の板が手に入らなければ銅板でもいいでしょう。ただし、銅板は真鍮板に比べると柔らかいので、曲がりやヘコミに気をつけて下さい。半田ゴテはケースの組み立て用には80Wクラスの物を使います。筆者はTQ-80という40Wと80Wの兼用のコテを愛用しております。 コネクターはNP−RとBNC−Rを使用しましたが、これは皆さんのお使いのプリアンプののボックスに合わせて変えて下さい。特にNP−Rは入手し難いかも知れません。また、多分皆さんが今お使いのプリアンプ本体よりも、かなりこのプリアンプは大きめですので、今までのボックスには入らないかも知れませんので注意して下さい。使用部品の一覧を表−1に示します。

(表−1)部品リスト (値段は1999年頃)

● 製作 部材が全部そろったらいよいよ製作です。まずは板金加工です。角の鋭利な鉄板に沿わせて木でたたいて、直角を出します。折り目にそって定規をあて、カッターナイフでケガキ線を入れてから曲げても割とうまくいきます。最初の板のカッテイングは押し切りでやります。筆者は何台も作るハメになったので、近所のプレス屋さんに頼んでしまいました。折り曲げが済んだら穴あけです。組み立ててしまってからでは穴をあけられない場所がありますので、必ず組み立てる前に穴あけはやっておいて下さい。コネクターの穴は大きいのでリーマを通しますが、これも組んでしまってからではリーマが通りませんのできっちり大きさを合わせておいて下さい。 組み立ては、最初に側板の短い方を底板に半田付けします。次に側板の長い方を2枚半田付けし、最後に側板の残った短い方を半田付けします。うまく組み立てるコツは曲げしろの半田付けする側の両端2点にあらかじめ半田を薄く盛ることです。底にも同じように薄く半田を盛っておきます。盛りすぎますと残った半田の厚み分だけ狂いが生じますから、盛りすぎたら半田吸取り線で取り除きます。そして側板の曲げしろの両端の張り合わせ側の反対の側にも半田を盛り、そこに半田ゴテをあてて熱を伝えやすくしておきます。コゲてもいいような平らな木の板の上に底板を置き、側板をずれないようにして半田付けします。そのままでは、すぐ取れてしまうほど弱いので、曲げしろと底板の隙間に半田を流し込みます。(図−6)後は、底板と側板との直角を出しながら側板同士も半田付けして行きます。最後に蓋をあててみてガタつきがなく、大きさがピタリとあえば、合格です。ガタがなければ、大きさが多少ズレていたとしても、まア合格ということにしましょう。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)

.jpg)