|

1200MHz 33エレ八木 K1FO-33 の製作 |

JS1WPU

清川竹男

●はじめに

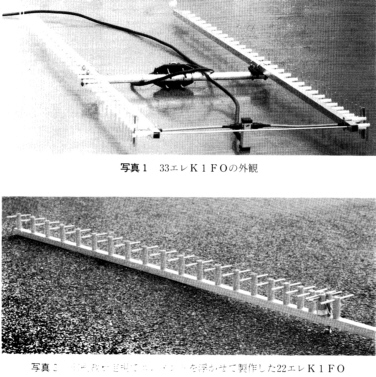

430MHz用K1FO八木アンテナを製作しましたが、その好成績に気をよくして今回1200MHzもチャレンジしてみました(写真1)。

最初は12エレでエレメントがブームを貫通するタイプのものを試作しましたがうまくいかず、結局22エレのK1FOオリジナル・モデルを、エレメントをブームから浮かせて試作しました(写真2)。

オリジナルのK1FOは、432MHzで4.76mmのエレメント径です。1200MHzで5mmのエレメント径を採用すると、エレメント長の補正が必要となります。アンテナ計算ソフト「ELNEC」を使って計算した結果は良好なのですが、実際に試作してみる中心周波数を1295MHzにしたつもりが、かなり低くなってしまいました。

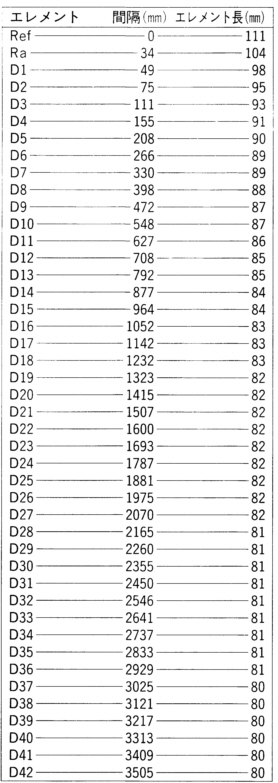

共振周波数を上げるために、22本のエレメントの両端を0.5mmずつ数回にわたってヤスリで削ってみましたが、ラチがあきません。そこでエイヤッとばかりにエレメント寸法を短くしたのが、第1表です。

●材料を集める

①ブーム

・アルミ25角2.5t×5000×1本

筆者は25mm㎜角、肉厚2.5tで長さ5000mmのアルミ・パイブが入手できたので、それを半分に切って使いました。データとしては44エレまで載せてありますので、皆さんの都合に合わせて選んでください。角パイプの太さはエレメントを浮かしているので、ほとんど制約を受けません。

アルミ角パイプが入手できない場合は、カーテン・レール用のコ字型のアルミ・レールが使えます。ただし、少し値が張りますが…。

異径角パイプをいくつかジョイントする場合は段差ができるので、エレメントを一直線に並べるために、後述のスペーサの長さを調節してください。

「どうしても丸パイプで…」という方は、後述するスペーサの取り付けネジを長くして、バイブを貫通させてください。それでもエレメントをきれいに並べるのは至難の業だと思われます。

②エレメント

・アルミ丸棒5φ×2000×3本、銅丸棒5φX1000×1本

この数量は33エレ×2列の必要数で。.エレメント数を縮小・拡大される方は加減してください。ラジエータに使う銅丸棒は、ハンダ付けができるものであれば何でも構いません.もちろんパイプでもOKです。

周波数が1200MHzほどになると表皮効果も相当な

もので、外径5mm肉厚1mmアノレミ・パイプでもいけそうな気がします。現に22エレの試作品はパイプでつくりましたが「気は心(?)」で、どうも内部損失が気がかりなので丸棒としました(メーカ品もなぜか丸棒を使っているのです)。

③スペーサ

・ジュラコン丸棒13φ×1000×4本

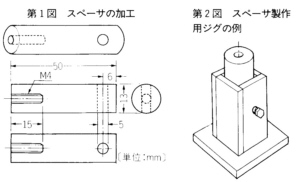

いちばんたいへんなのが、このスペーサの加工です。50mm長のものをアンテナ1本に付き34個計68個、第1図のとおりにつくります。これは第2図、第3図のようなジグをつくってポール盤で加工します。

「ちょっとヤッテられない」という方は、印刷用の裁断定規で10mmから15mmの樹脂性(プラスチック)の角棒がありますからそれを使ってください。都合のよいことに中心に2~3mmの穴が通っているので、その穴を利用してタッピング・ビスでブームに固定します。

50mmの切り口とエレメントの通る穴は垂直にていねいに仕上げてください。結構ポツが出ます。また、ブームに取り付ける際にタッビング・ビスのくい込みかたが不均一だと、センタがズレたり曲がったりするので注意してください。

ブームをジョイントして面一(つらいち)にならない場合は、このスペーサの長さを段差分だけ補正してつくってください。適当な平ワッシャがあれば、それを利用してもOKです。

実は筆者も試作の22エレで裁断定規を使ったのです、ジュラコン丸棒の加工は二の足を踏み、7L1KSV 匹田氏に加工ずみ品を分けてもらいました。

④その他の材料

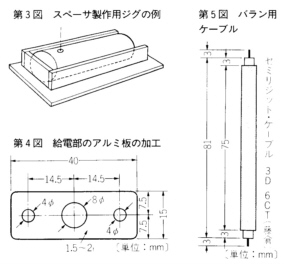

・アルミ板1.5t~2t 40X15×2枚

第4図のように加工します。給電部のケーブル、およびスペーサをこれに取り付けます。あまり薄い板材だと曲がるので注意してください。

・セミリジット・ケーブル3D-6CTなど10cm×2本

給電部はオリジナルのK1FOと同じくTマッチなので、それに使うUバランです(写真3、4)。第5図のように仕上げたら、U字型というよりもナス型に曲げてください(第6図)。セミリジット・ケーブルは、S/UHFのジャンク品に結構付いています。新品を買うと、1本2mでン千円はとられます(Hi)。どうしてもセミリジット・ケーブルが手に入らない、使いたくないという方は1.5D-2V、3D-2Vをお使いください。その場合、波長短縮率(速度係数)が違うの)で注意が必要です。ちなみにセミリジット・ケーブルの場合は70%ですが、2Vケーブルは約67%です。

・ステンレスネジ M4×15 ナベ ×64本、M4×40 ナベ X4本

スベーサ取り付け用です。裁断定規を使う場合は、下穴に合ったタッピング・ビスを使ってください。ラジエータに使う裁断定規のスペーサは下穴にタップを切ってネジで止めます。

スペーサ自体に粘りがあるせいか、スプリング・ワッシャはいらないようです。

・同軸ケーブル5D-2V ×2m程度、N型コネクタ 2個、2分配器 1個

アンテナを4本つくる場合は4分配器、8本つくる場合は8分配器、16本つくるときは16…という具合です。筆者はアラキのYS-PD1.2G2を使いました。

・銅板または真ちゅう板 0.3~0.5t、樹脂性クロス・マウント、スタック用パイプ、後部用ステー・パイプ、ビニル・テープ、インシュロック、アクリル系接着剤など

クロス・マウントは必ず樹脂性のものを使ってください。アクリル板の厚手のものを使って自作しても結構ですが、紫外線による経年変化やひび割れなどが心配です。ホリカならOKです。

スタック用パイプは、2列なら金属パイプでもOKですが、4列以上の場合はエレメントがスタック用パイプをまたぐため、樹脂性のパイプを使います。

●いざ,製作

①エレメントの切り出し

第1表の寸法どおりていねいにカットします。端面の仕上げは第7図のようにテーパを付けずに切りっぱなしとします。寸法誤差は±0.5mmでも動作しますが、ノギスとヤスリを使ってなるべくドンピシャにしてください。カットには目の細かく薄い万能鋸が適しています。.

同じ寸法のはずでもそれはアマチュア・レベルのこと、不揃いになるのが当然です。長いエレメントをリア側に、短いほうをフロント側にしてください。

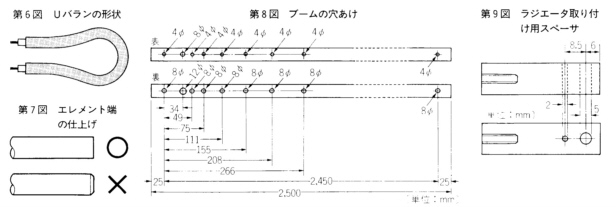

②ブームの穴あけ

第1表、第8図のとおりにあけてください。2本以上つくるときはいっぺんに並べてケガき、ポンチを打ちます。オート・ポンチは正確なセンタを出しにくいため、あまりお勧めできません。ひとつずつたんねんにハンマを打ちおろしてください。ポンチの跡を最初は2mmくらいの細いドリルであけ、続いて4mmであけます。

スペーサを取り付ける反対の面は4mmのネジの頭が通ればOKなので、8mmの穴で十分ですが、裁断定規とタッヒング・ビスの組み合わせでは、案外タッピング・ビスの頭が大きく、8mmの穴では通らないこともあるので、ご注意ください。

もちろん、ブームを貫通する長いネジを使えば、こんなにめんどう臭いバカ穴をあける必要はないのですが、ステンレスのネジは結構重く、首下が倍以上になることで起こる重量増加によるブームのダレは、無視できません。

③スペーサの加工

先述したように第1図のとおりに仕上げます。給電部、ラジエータ取り付け用だけは、第9図のとおりTマッチのロッドの2mm穴が追加されます。

仕上げ精度の悪いもの、直角の出ていないもの、ちょっとでもマズイと思うふしがあれば、使用は差し控えます。せっかくエレメントもドンピシャ、ブームの穴あけもバッチリ、しかしスペーサがガタガタでは性能が思うように出せません。

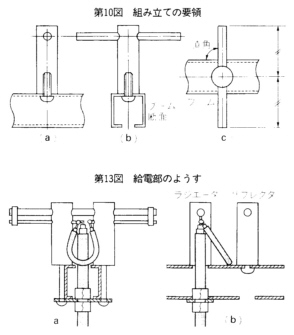

④組み立て

ラジエータをのぞいて第10図の要領で、ブームにエレメントとスペーサを取り付けます。各エレメントは、ブームに直角に左右を対照にしてください。ジュラコンのスペーサにエレメントを差し込みますが、このとき少しきついくらいのほうがFBです。逆にゆるいとエレメントが脱落するおそれがあります。まっすぐに穴があいていれば、ジュラコンは粘りがあるので、エレメントが抜けることはないはずです。「ゆるめ=穴あけの失敗」と思ってください。

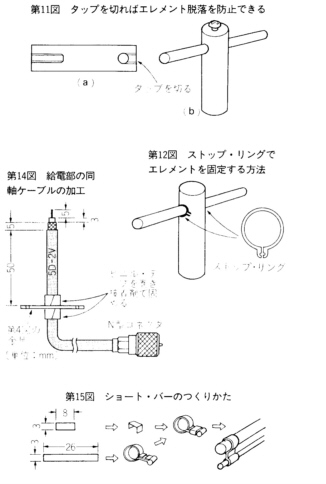

エレメントの脱落がどうしても心配な人は、第11図のようにタップを切ってプラスチック・ネジで固定するか、第12図のようにストップ・リングで止めてください。

給電部の詳細を第13図、第14図に示します。Uバランと給電用のケーブルはハンダ付けののち、エポキシ系接着剤をたっぷり塗布して防水処理します。この際、ケーブルの編組など、あらかじめハンダ・メッキをしておくと、作業が楽になります。また、エボキシ系接着剤で2液混合タイプは硬化剤の量を若干少な目にしたほうが、後日ひび割れが出ません。

Tロッドとラジエータ・エレメントをつなぐショート・バーは第15図のようにつくります。現物合わせをしてラジオ・ペンチでカシメてください。

給電用の同軸ケーブルは<波長短縮率×1/2波長×整数倍〉で、とよくいわれますが、コネクタや同軸分配器の内部構造により、実際には計算値よりかなり短くなってしまいます。きちんと合わせるのは高級測定器でもない限り無理でしょう。それよりも、分配器から給電部までの長さをきちんと合わせてください(つ

まり、第14図の給電ケーブルの長さを揃えるということ)。言わずもがな、同一ロット(同じ巻き)のケーブルの使用をお勧めします。

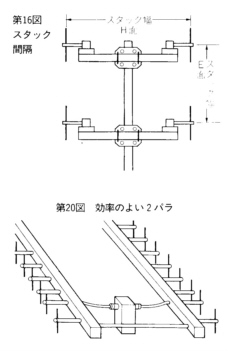

スタック幅は、あくまでも第16図に示すとおり、エレメント中心間の距離ですので、お問違いのないように。第2表にスタック間隔を示します。

●調整

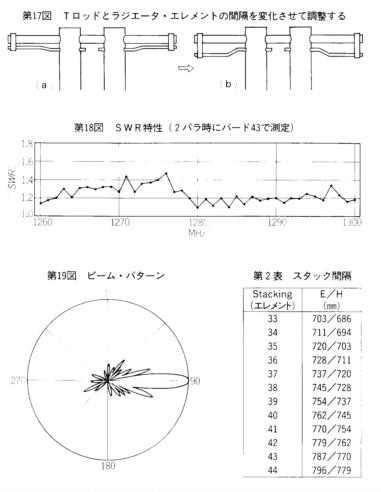

基本的にはTマッチの調整だけです。33エレの場合、5φエレメントと2φTロッドの隙問を5mmにして、ショート・バーの位置はいちばん外側でマッチングがとれました。これ以上にエレメントを増やしたり減らした場合は、この限りではありません。ショート・バーをスライドさせたり、Tロッドとラジエータ・エレメントの距離を第17図のように変化させます。

調整には信頼のできるSWR計とパワー計をお使いください。ラジエータ・エレメント、ショート・バー、Tロッドの導通が高周波的に悪いと調整どころではありません。導通をよくするために導電性グリスを塗るなどしてください。SWRがいちばん下がり、かつきちんとパワーの出るところを捜しだして、ショート・バーをエレメントとTロッドにハンダ付けします。ハンダ付け後には必ずエポキシ系接着剤で防水処理をします(ハンダは水に弱くポロボロになってしまう)。

調整のポイントはご自分のふだん使う周波数より高めにセットすることです。分配器を入れて何列にも何段にもすると、シングルでセットした共振周波数がどんどん下がります。ちなみに、1300MHzにシングルで合わせたとしても1295MHzでも1280MHzでも2パラにすると十分実用になります(第18、19図参照)。

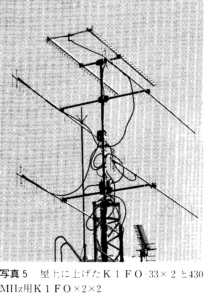

ハワー・デバイダ(分配器)から給電部までのロスが大きいと耳に影響するのは周知の事実で、今回は第20図のように、リア側に補助ブームを入れて、最短結線を試みてみました。

●余談

筆者は世田谷と杉並の区境の共同集含住宅からQRVしている、いわゆるアパマン・ハムです。何とか屋上にアンテナを上げさせてもらえたものの(写真5)、ケーブルの長きは半端ではなく50mもあります。そういった事情から良質で高価なケーブルは引けず、10D-FB どまりです。

結果は1200MHzでは致命的とも思われるロスです。アンテナ直下に自作のプリアンフを入れてはいるのですが、リニヤはまだ付けていません。それでも結構聞こえるもので、シングル八木の仙台局JJ7THZ(ノン・リニヤ)がFMモード59で入感してきました。都内のモービルは結構追いかけられます。

アンテナを上げた割にはあまりアクティブでないので性能評価が徹底していませんが、ブーム長の割にはよいようです。さらにスタック化して直下にリニヤを配すれば、DXが楽しめそうです。

430MHzに比べると単に3倍波長が短い以上の根気とヤル気が必要でした。とくにスペーサの加工はめんどうです。ジュラコンは手に入りにくいかもしれません。加工ずみのキットもどきの頒布も考えていますので筆者あてSASEでお問い合わせください。(注1)

最後にアンテナ、タワーの設営にご尽力をいただいたJA1LXR、7M1PMJ、スペーサなどの材料の供給を快く引き受けていただいた7L1KSV、ELNECのご指導をいただいたJR1EUX、7N1EHQ、またいろいろとお世話になったJA1THW、各局に誌面を借りてお礼申し上げます。

(きよかわたけお) ■HJ■

(Ham Journal No.95 1995 1.2月号)

(注1):当時、キットの頒布を多々の方から要望されましたが、筆者多忙につき断念致しました。

戻る